冒頭、毛利代表から2022年度の会計報告をさせていただきました。

最初は岡本先生から4月6日の万葉うたがたり会のコロナ後の初コンサート(キトラ古墳四神の館)の様子の楽しい報告がありました。(ここをクリックするとうたがたり会にジャンプします)

今月の花は(つつじ)です。つつじは万葉集には、七首あります。カレンダーのつつじの万葉歌は、巻13にある問答歌の長歌です。巻13は、古い時代の万葉歌で問答歌が多く載っています。柿本人麻呂歌集のつつじの長歌(⑬3309)は、男歌で始まり、途中で女歌になります。この歌を基にして、男歌(⑬3305・3306)と女歌(⑬3307・3308)で、岡本先生の【花さく娘子たち】に歌われています。

後半は、龍田の桜で5月にウォーキングする万葉歌の紹介です。龍田路には、万葉時代の五大関の一つの龍田関が儲けれられ、風神を祭る龍田大社もあります。犬養先生は、散り流れてくる桜の風のなかで、これからの遠い旅路を思うとき「ゆめこの花を風にな散らし」の願いも、むかしのことではないような気がしてくると言われています。他に虫麻呂の龍田大社にある長歌、磐瀬の杜の鏡王女、信貴山下駅の山上憶良、三室山遊歩道の家持の歌の説明もいただきました。巻⑨1747~1750の岡本先生の歌【散りな乱れそ】です。

*上記の【花咲く娘子たち】もクリックすると2022年高岡万葉まつりの上さんの歌も聞けます。

2023年度

『 万葉集』に親しむ~春愁絶唱~ 2024年3月15日

3月のカレンダーの歌は、「ももの木」。「もも」は万葉集には7首。家持爛漫の歌にも桃の歌があり「春の苑 紅にほふ 桃の花 下照る道に 出で立つおとめ」この歌は2句切れで詠む説と3句切れで詠む説がある事を知りました。

3月3日は桃の節句ですが、上巳の節句とも言われ五節句の行事です。家持は、高岡で都を想い、この日に宴を催し、3首詠っています。

今日のテーマの大伴家持の春愁絶唱です。

「春の憂い、心の研ぎ澄まし、孤独を際立せた」家持の繊細な心持を表現した家持の最高傑作と言われるをあじわいました。

(巻19⁻4289~4291 新暦4月1、3日の歌)

春の野に 霞たなびき うら悲し この夕かげに 鶯鳴くも

わが宿の いささ群竹(むらたけ) 吹く風の 音のかそけき この夕べかも

うらうらに 照れる春日に ひばり上がり 心悲しも ひとりし思へば

又、家持の大鷹を歌った長歌と短歌も勉強しました。

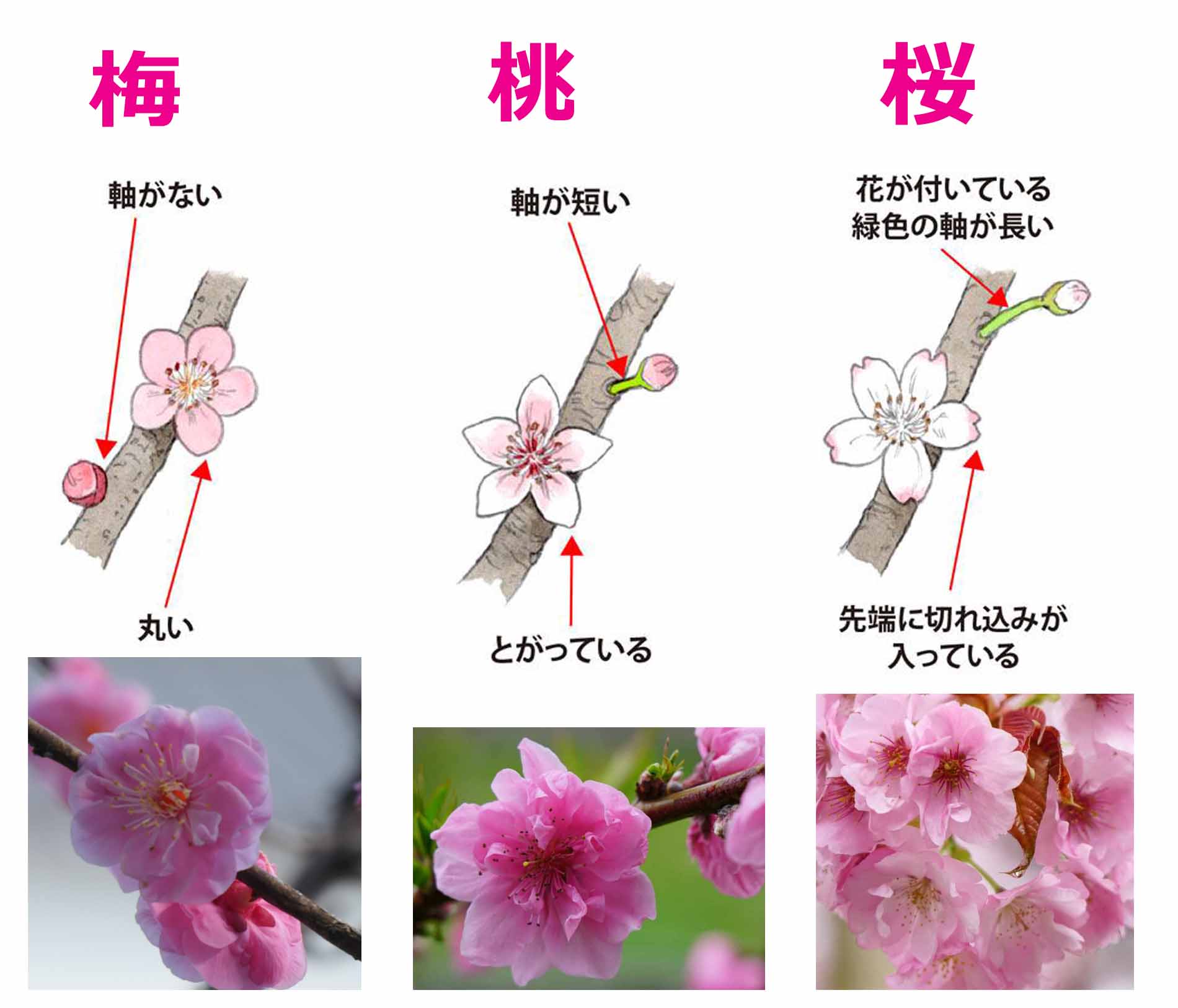

梅 桃 桜の違いを写真にしました。

| 五節句(旧暦) | 奈良時代に中国から伝わった、奇数が重なる日をめでたいとした考え | 節句とは、季節の変わり目に無病息災・豊作・子孫繁栄などを願って、お供えものをしたり邪気払いを行ったりする行事 | |

|---|---|---|---|

| 和名 | 日付 | 漢名 | 特徴 |

| 七草(ななくさ)の節句 | 1月7日 | 人日(じんじつ) | 七草粥(ななくさがゆ)を食べる |

| 桃の節句 | 3月3日 | 上巳(じょうし、じょうみ) | ひなまつり 女児を祝福する。奈良時代には曲水の宴を行った。 |

| 端午(たんご)の節句 | 5月5日 | 端午(たんご) | こいのぼり 男児を祝福する |

| 七夕(たなばた)の節句 | 7月7日 | 七夕(たなばた) | 短冊(たんざく)に願い事を書き、笹や竹に飾る |

| 菊の節句 | 9月9日 | 重陽(ちょうよう) | 中国、香港、マカオ、台湾、ベトナムにおいて伝統的な祝日 |

『 万葉集』に親しむ~梅花の宴~ 2024年2月16日

最初は、ヴァレンタインによせてWe’re all alone(万葉集13⁻3248、3249、11⁻2382)英訳万葉集の歌の紹介です。

2月のカレンダーの歌は、「むぐら」(やえむぐら)です。万葉集には4首で、カレンダーの歌は問答歌の男歌です。

今年は大宰府での梅花の宴(2月8日)が開催され、岡本先生も参加されました。その時の様子も話していただきました。

梅花の歌の序文は、漢文で当時の高級官僚である大伴旅人は漢文に秀でていました。この序文は中国東晋の政治家・書家の王羲之の「蘭亭序」や中国後漢の文学者・学者及び発明家の張衡の「帰田賦」の影響があると各種文献で発表されています。

梅花の宴は大伴旅人が自らの邸宅の庭(現坂本八幡宮)で開催したもので天平2年の新暦で2月8日に開かれた。旅人は序文において落梅を短詠して欲しいと詠じています。

吟じたのは大宰府や九州諸国の役人など招かれた32人の高級官僚で、四等官の階級があります(守=長官、介=次官、掦=判官、目=主典)。

大伴旅人長官のもとに、山上憶良をはじめ大宰府の役人(経理担当・陰陽師・判事・薬師・神職・仏師・地方長官)が集まり梅花の短歌を吟じました。

新年号『令和』の万葉集のページにも序文と32首をアップしていますので見てください(ココをクリックするとジャンプします。)

|

岡本先生 梅花の宴 写真 |

|---|---|

|

岡本先生撮影写真 大宰府での梅花 背景は大野山 大野山 霧立ちわたる 我が嘆く おきその風に 霧立ち渡る 山上憶良 万葉集 巻5ー799 |

『 万葉集』に親しむ~新春を言祝ぐ~ 2024年1月19日

令和6年最初の講義です。最初に能登地震についての被災報告があり、先生ご自身の神戸の大震災の体験をを踏まえての支援が必要との表明がありました。まずは、「1月1日 年の始めの‥‥(千家尊福作詞・上真行作曲」を全員で合唱しました。

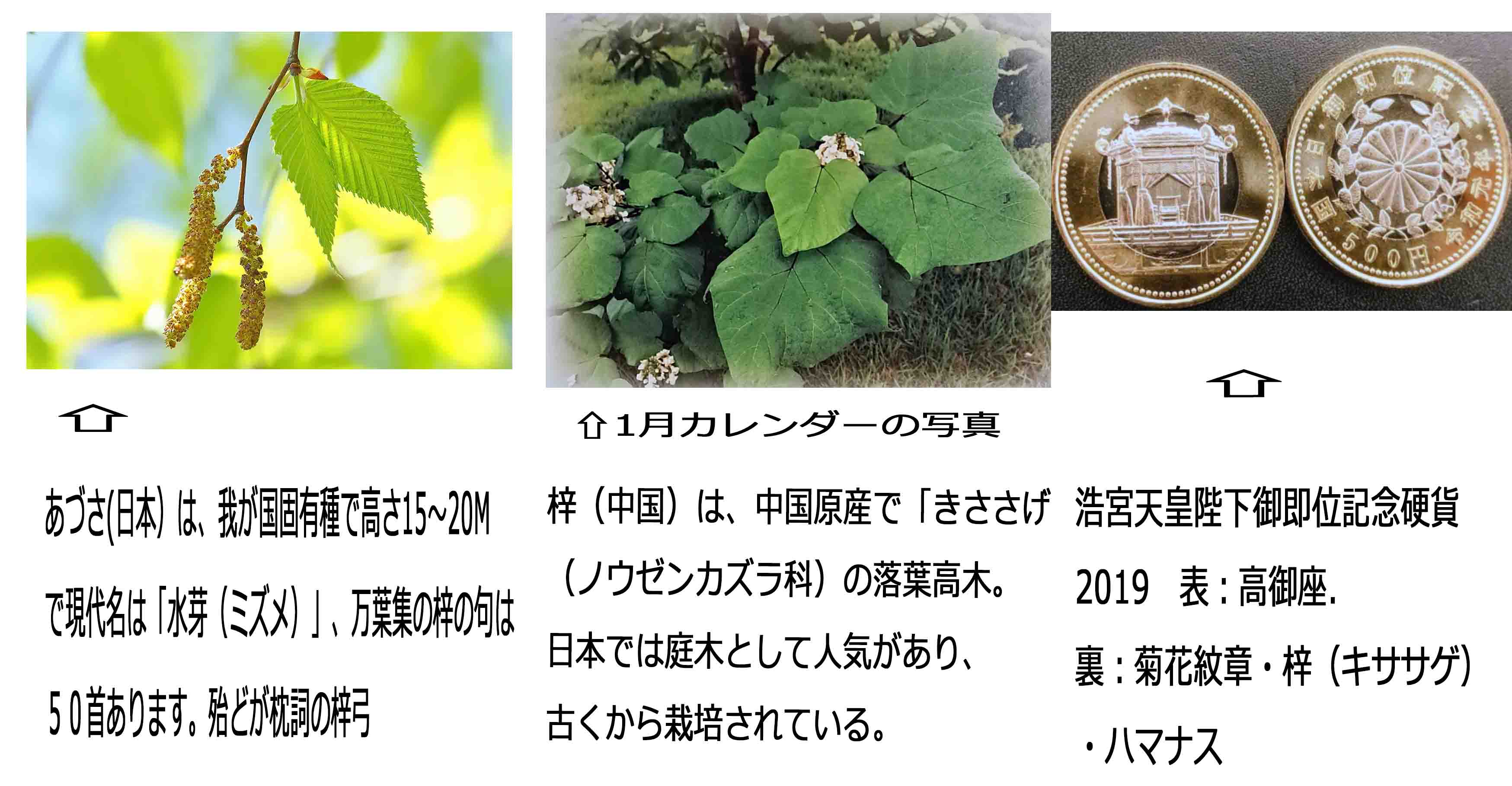

1月のカレンダーの歌は「あづさ(きささげ)」。梓は令和元年天皇陛下御即位記念500円記念硬貨の裏に刻まれています。

900年代の日本の薬草書で混同してしまった結果、中国での梓と日本のあずさは、それぞれ違う木を指すようになりました。

あづさ(日本)は、我が国固有種で高さ15~20Mで現代名は「水芽(ミズメ)」。万葉集の梓の句は50首あります。殆どが枕詞の梓弓として使われていて恋の歌が多い。梓(中国)は、中国原産で「きささげ(ノウゼンカズラ科)の落葉高木。現代日本では庭木として人気があり、古くから栽培されているようです。

浩宮天皇陛下様の御印は「梓(あずさ)」であるが、キササゲが当てはまります。

万葉仮名クイズ: 年魚(アユ=鮎) 芽子(ハギ=萩) 丸雪(アラレ=霰) 耳言(ササヤキ=囁き) 重石(イカリ=錨) 孤悲(こい=恋)

さらに令和の原典の大伴旅人の梅の花32首の序と「梅の園」8首と万葉集の雄略天皇の巻頭歌と大伴旅人の巻尾歌を勉強しました。

午後の新年会は、お弁当の後、昨年の新規入会者紹介・田中記美江さんの枚方市展奨励賞の陶芸作品(JAZZ)の紹介・役員紹介・スマホ講座とFMヤマト紹介・先生おまかせコーナーでは上さんの歌披露(もちろん岡本先生のピアノ付き)・大抽選会を参加者全員で楽しみました。

⁂2024年度の学習内容の配布と6月バス旅行(日帰り)の行先(淡路島・紀州白崎・紀州真土山)アンケートを実施しました。

『 万葉集』に親しむ~旅人の賛酒歌を詠む~ 2023年12月15日

11月のカレンダーの歌は「たまばはき(こうやぼうき)」。玉箒(たまばはき)は万葉集に2歌あり、カレンダーの歌以外の歌は大伴家持の歌で、年賀状にも使える万葉歌です。

「初春の 初子(はつね)の 今日の玉箒 手に取るからに ゆらく玉の緒」20⁻4493。玉箒は古代から、正月の子の日に、蚕室を掃くのに用いた、玉の飾りをつけた小さなほうきで、今も天皇家の新春の行事です。

12月のカレンダーの歌は、「もむにれ(あきにれ)」で、乞食者(ほかいひと)の長歌。乞食者は、祝言(しゆうげん)を述べて、踊り、旅して報酬として米や物を得る人々で、2首(鹿と蟹)を歌っています。鹿と蟹が天皇にどんなに役立つかを歌った寿歌(ほぎうた)です。’

大伴旅人の賛酒歌は13首あり、6首を選び岡本先生が歌にされています。「酒壺の抄」(万葉うたがたりat交野が原の園田知子さんの歌が「酒壺の抄」をクリックすると再生されます)。

九州の地で、妻を亡くし、都を想い、老いも感じるなかで旅人の世界を酒に託して歌っています。

大伴旅人は、中国の七賢人・人生の酒・来世への想いを13首に込めています。

最後に、大伴家持の最後の万葉歌(20⁻4516) 「新しき 年の初めの 初春の 今日降る雪の いや重け吉事」の歌碑がある犬養先生の因幡の雪が紹介されました。

『 万葉集』に親しむ~悲恋の里、味真野へ~ 2023年10月20日

10月のカレンダーの歌は「をぎ(おぎ)」。カレンダーは平城宮跡の大群生のオギです。表紙のボタニカルアートの小西美恵子さんの作品もオギです。万葉集には3首あります(東歌には「ささら萩」という名前で)。

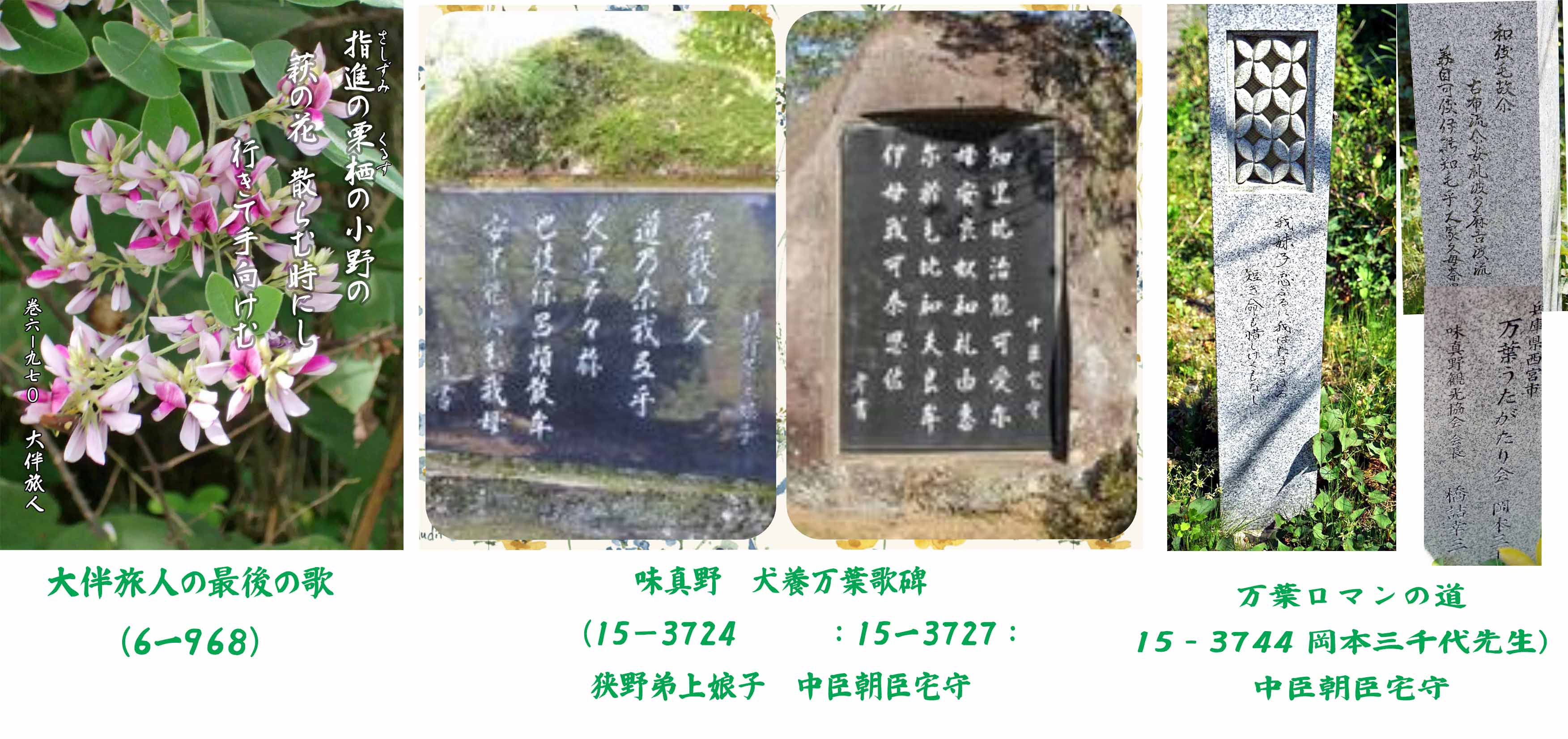

コンサートの第1部「大伴旅人の追想」で、旅人役の坂本正巳 (遊劇体)さんが、奈良の家で故郷の明日香を思って歌った朗唱歌の紹介がありました(旅人の辞世の歌)。

大伴旅人の最後の歌:「指進乃(さしずみの) 栗栖(くるす)の小野の 萩の花 散らん時にし 行きて手向けむ」巻6ー968(指進の栗栖の小野に咲く萩の花。その花が散る頃には出かけていって、神社にお供えをしようー故郷の明日香を想い歌っています)*指進乃は、難訓で定説はありませんが、先生は「さしずみ」と詠まれています)

【編集人 補筆:旅人は臨終間際に、病床を訪ねた余明軍(よのみゃうぐん)に、"萩の花は咲いているか"と尋ねたと伝えられており、この臨終間際の旅人の言葉を余明軍は挽歌にしています。「かくのみに ありけるものを 萩の花 咲きてありやと 問いひし君はも」 巻3⁻455: こんなにも 儚いものだったのに 消える命のその際に 萩の花はもう咲いたかと)ーこの挽歌が岡本三千代先生の「旅人追想」に歌われています。】

万葉集 巻15は、前半が遣新羅使人(145首)、後半は中臣朝臣宅守と狭野弟上娘子の63首です。23首は娘子で40首が宅守。

結婚した時に琉罪(重婚の罪?)になり宅守が越前に流されました。その時の悲恋の恋文のやり取りです。

*4番目に重い罪である流罪には、近流(こんる)【越前など】・中流(ちゅうる)【東北など】・遠流(おんる)【佐渡・隠岐島】があり、宅守は越前への近流です。〈死罪は5番目の罪で一番重い、又 大伴家持は死後も罪に問われています)。

有名な歌が狭野弟上娘子の「君が行く 道の長手を 繰り畳ね 焼き滅ぼさむ 天(あめ)の火もがも」で編集人が好きな中村博さんの大阪弁万葉集では「燃やしたる

あんた行く道 手繰り寄せ そんな火ィ欲し 神さん寄越(よこ)せ」です(大阪弁訳万葉集)」、

この歌と宅守の「塵泥(ちりひじ)の 数にもあらぬ 我故に 思ひわぶらむ 妹がかなしき」が犬養万葉歌碑が味真野の比翼の丘に対で立っています。(宅守の歌碑は、大和を向いています)

67首の内、40首を習いました。

「我妹子に 恋ふるに我れは たまきはる 短き命も 惜しけくもなし」(巻15⁻3744 宅守)の岡本三千代先生の名入りの歌碑が味真野の万葉ロマンの道にあります。

『 万葉集』に親しむ~人麻呂の旅の歌~ 2023年9月15日

9月のカレンダーの歌は「のかんぞう」。野カンゾウは万葉集では忘れ草という名前で出てきます。忘れ草は万葉集に五首出てきます。忘れ草は忘れたい時に謡われています。

今年は柿本人麻呂 没後1300年と言われ、人麻呂が亡くなった地と思われる山陰の益田市で柿本人麻呂のフォーラムが行われました。大伴家持は、「山柿(さんし)の門」とよんで柿本人麻呂を賛仰し、山部赤人の歌にも多大の影響を与え、紀貫之も「うたのひじり」と呼び、藤原俊成も時代を超越した歌聖として仰ぎ、和歌の神として全国各地に柿本神社が創設され、歌道継承のシンボルとされました。又、人麻呂は安産の神(人生まる)、安全の神(火止まる)だけでなく恋愛の神としても拝まれている。

万葉集に人麻呂歌集364首、人麻呂作歌84首、勅撰21代集

260首があり、今回は旅をテーマの歌18首を勉強しました。

羈旅(たび)の歌8首の1首目は、難訓歌ですが、

「御津の崎 波を畏(かしこ)み 隠江(こもれえ)の

舟公宣奴嶋尓(ふねなるきみはぬしまにのらす)」と紹介い

ただきました。この旅の歌8首は、瀬戸内海の旅を行く時と

帰りの時の旅情を大和歌にしたものです。他、近江へのの

歌4首、筑紫の国の歌2首、伊勢の国の歌3首を教えて

いただきました。

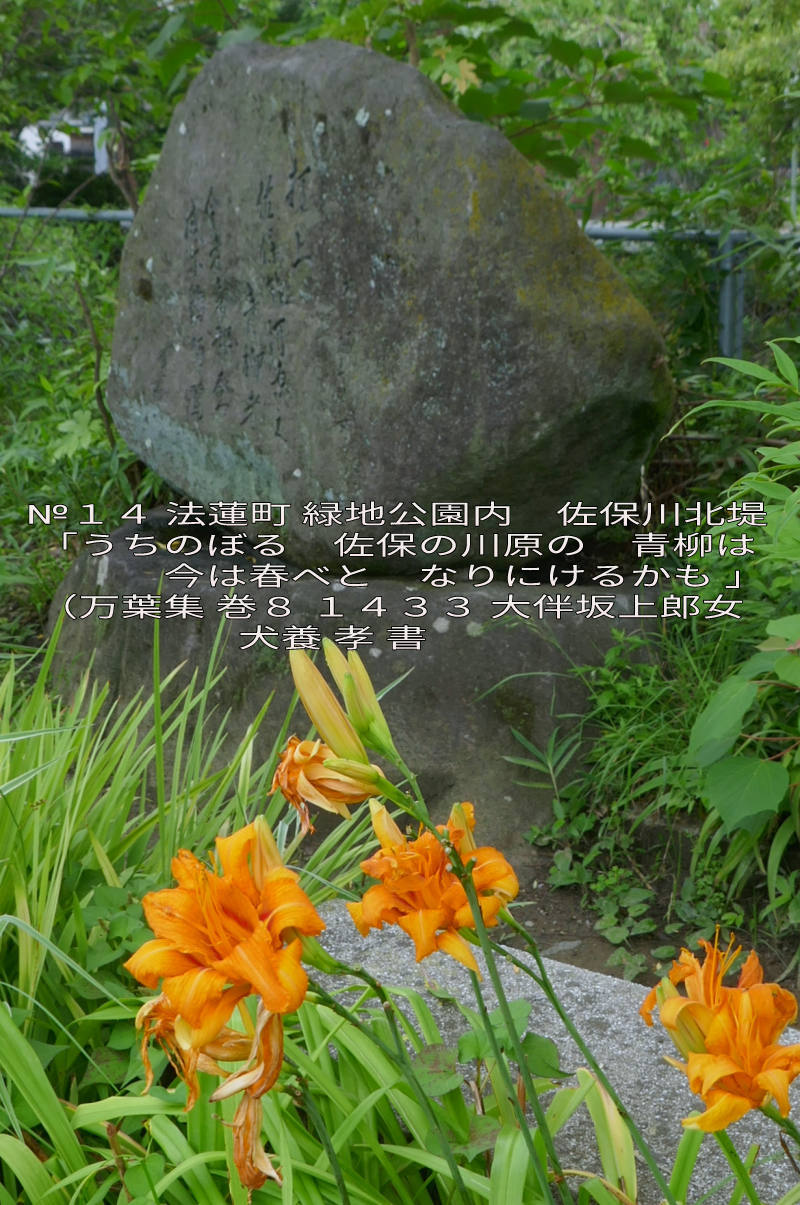

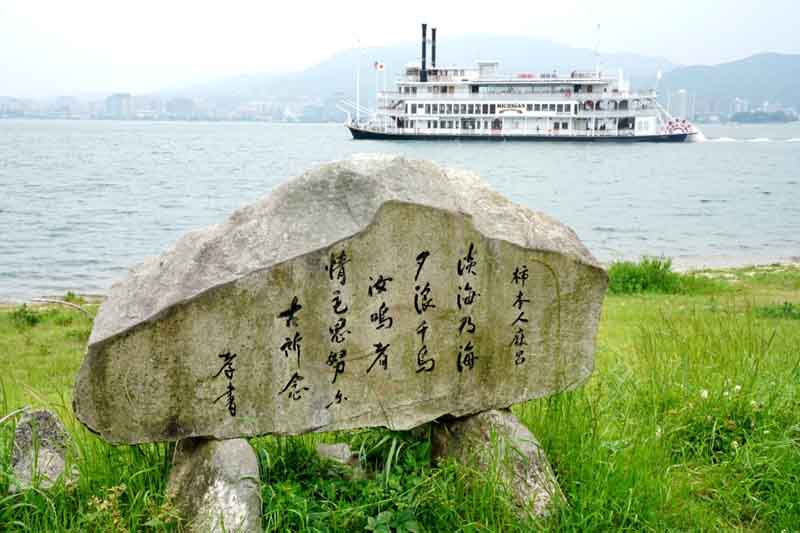

写真は、第3-226 柿本人麻呂 大津柳ヶ崎 犬養先生揮毫歌碑

「近江の海 夕波千鳥 汝が鳴けば 心もしのに 古思ほゆ 」と

のかんぞうが咲く奈良法蓮町の第8⁻1433 大伴坂上娘子 犬養先生揮毫万葉歌碑

『 万葉集』に親しむ~海ゆかば~ 2023年8月18日

8月のカレンダーの歌は「ときじきふじ」。この夏ふじは、季節はずれに咲くので土用フジともよばれる。

「わがやどの 時じき藤の めづらしく 今も見てしか 妹が笑まひを」(巻8-1627)家持が妻である坂上大嬢に送った歌で、前後4首の中にあり、妻と夫の恋文の歌です。

「海ゆかば」の歌は、家持が聖武天皇が大仏建立の宣命の中で、大伴家の忠誠を讃えた事に感激し「陸奥国より金を出せる詔書」を賀ぐ長歌(532文字)の一節から原詞を取った昭和12年作曲の国民歌謡です。戦争中には、鎮魂歌としても使われました。

昭和万葉集(昭和54・55年刊行)の紹介もありました。この万葉集は、昭和50年間の激動の日本人の庶民の生の声の5万首が謡われています。

内容は「巻一、 昭和時代の開幕 ・巻ニ、 軍靴の響き ( 満州事変 )・ 巻三、 ニ・ニ六事件 ( 軍国主義の台頭 )・巻四、 日中戦争 ・巻五、

大陸の戦火・ 巻六、 太平洋戦争の記録・巻七 、山河慟哭 ( 焦土と民衆 )・ 巻八、 復興への槌音・ 巻九、 冷戦の谷間で ( ー朝鮮戦争ー

)・巻十、 独立日本・ 巻十一、 戦後は終った (テレビ時代の幕開け )・ 巻十二、 都市化の時代・巻十三、 60年安保の嵐・ 巻十四、 東京オリンピック・

巻十五、 昭和元禄・ 巻十六、 万国博と70年安保・巻十七、 日中国交回復・ 巻十八、 高度成長の終焉・ 巻十九、 戦後日本の総括・巻二十、

昭和50年の回顧・ 別巻 昭和短歌・資料編」です。(犬養万葉記念館に所蔵されています)

「誰やらが 書きしか母と いふ文字の 机の隈に 薄く残れる」

「さがし物ありと 誘ひ夜の蔵に 明日征く夫は 吾を抱きしむ」

『 万葉集』に親しむ~七夕を詠う~ 2023年7月21日

7月のカレンダーの歌は「こけ」。万葉集には「こけ」は11首あります、カレンダーの歌は蘿席(こけむしろ)を詠ったものです。「み吉野の 青根が峰の 苔席 誰か織りけむ 経緯なしに」 。

後の10首は「苔生(こけむ)す」の言葉が入った大和歌を、前後の歌や題詞と共に紹介いただきました。苔の歌の最後は祝歌で、古くから祝いの席で詠われたものです。

更に反歌の巻13⁻3239「斎串(いぐし)立て 神酒(みわ)据ゑ奉(まつ)る 神主(はふりへ)の うずの玉(たま)陰 見ればともしも」の歌碑は明日香村にあります。

苔の歌の最後に古今和歌集の「我が君は 千代に八千代に 細石の 巌となりて 苔の生すまで」が明治11年に国歌として生まれたとの紹介もありました。

後半は、大伴家持の七夕の歌は13首です(七夕歌は130首以上あります)。最初の歌は、星田妙見宮にある歌碑の歌で家持が21歳に作った、織姫が舟に乗って出かけるという中国七夕伝説風の作品です(17⁻3900)。

18⁻4125~4127の長歌と反歌。20⁻4306~4313の七夕の歌八首を学びました(この作品群は、学者から七夕の歌は2首しかなく七夕の歌とするのは疑問との説があると)。

尚、プリントに無い19ー4163 題詞 豫作七夕歌一首「妹が袖 我れ枕かむ 川の瀬に 霧立ちわたれ さ夜更けぬとに」を勉強しました。

『 万葉集』に親しむ~草壁皇子挽歌~ 2023年6月16日

スタートは、「いはゐつら(すべりひゆ)」と「 たはみづら(ひるむしろ)」で「「らんまん」にも出ていた植物の東歌の紹介がありました。5月のカレンダーの歌は、「むらさき」です。端午の節句には薬狩の行事が行なわれていました。蒲生野で行われた薬狩での額田王と大海人皇子の万葉歌の紹介がありました。6月は「ねぶ」の万葉歌紹介がありました。

草壁皇子の挽歌ですが、 柿本人麻呂 巻2⁻167長歌にある、〈一の云う「…」〉は柿本人麻呂の歌の特徴で、歌の原文・下書きとの事です。反歌168・169の次の170は高市皇子の歌とも言われています。

次に草壁皇子の舎人の挽歌23首では、真弓の岡・佐田の岡の犬養先生が書かれた明日香村の風情を感じました。ここに星のリゾートのホテルが建設されるそうです。